Creating Harmony 2: Beyond Triads

Problem:

From reading the previous chapter, you understand the fundamentals of triads and diatonic harmony, as well as how to use these tools to create usable chord progressions. But these chords lack the complexity and “color” that you hear in genres like jazz and even some house music. What else is possible?

一つ前のチャプターを読んで、トライアドとダイアトニックハーモニーの基礎は理解出来ました。これらを上手く使ってコード進行をつくることもできるようになりました。しかし、既に習った基本的なコードには、複雑なものがなく、ジャズやハウスなどで聞くような「質感」がありません。どうしたらこういったコードを使うことができるようになりますか?

Solution:

There are many types of chords besides diatonic triads. But the basic tools that we use to build those triads can also be used to create a much wider range of more complex chords. Here are a number of these chords, as well as some ideas about how to use them:

ダイアトニック・トライアド以外にも、沢山のコードが存在します。トライアドを導くために既に使ったツール使って、さらに複雑なコードも作ってみましょう。今回は沢山のコードと、それからそれを導き出すための考え方を紹介します。

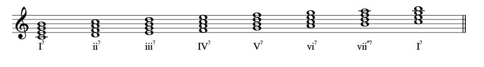

Seventh Chords

We know that triads are built by choosing a starting note (or root) and then adding the third and fifth notes above it. But we can extend this pattern by adding the seventh note above the root. The four-note chord that results is (conveniently) called a seventh chord. Here are the diatonic seventh chords in C Major (shown in both a MIDI piano roll and conventional notation):

既に私達が学習したように、トライアドを作るためには、最初の音を選んで(ルートとも呼ばれます)、その後に3番目と5番目の音を足しました。今回はさらにこれを応用して、ルートから7番目の音を足してみましょう。こうして作られた4音からなるコードは、セブンスコードと呼ばれます。ではCmajorキーのダイアトニックスケール上に作られるセブンスコードをみてみましょう。(図)

As with major, minor, and diminished triads, seventh chords also have a quality, although the situation becomes slightly more complex because the triad that serves as the basis of the chord does not necessarily have the same quality as the seventh itself. For example, the I and IV triads are both major, and so are the corresponding I7 and IV7 chords. This is because we define a major seventh as the interval distance of 11 half steps from the root to the seventh of the chord. But the V7 is very interesting. The V triad is major, but the seventh is minor—ten half steps between the root and the seventh. This combination of a major triad with a minor seventh on top is called a dominant seventh chord and has a strong feeling of “wanting” to resolve to the I chord. The viiø7 is another interesting case. Here, the triad is diminished while the seventh is minor. This is known as a half-diminished seventh chord.

メジャートライアド、マイナートライアド、ディミニッシュトライアにクオリティ (メジャー・マイナー・ディミニッシュという性質) があったように、もちろんセブンスコードにもクオリティがあります。しかしここで複雑な問題が発生します。なぜならセブンスコードのベースになっているトライアドのクオリティと、追加される「7番目の音のクオリティ」が必ずしも一致するとは限らないからです。例えば2つのコードⅠ7とⅣ7(訳注:クラシックスタイルの表記)のコードのベースとなるⅠとⅣは、どちらもメジャーのクオリティを持っており、また追加される七番目の音もメジャーセブンスの音ですからなんの問題もありません。メジャーセブンスとは、ルートと7番目の音の間に11個の半音が含まれている音程のことです。しかしⅤ7は少し複雑です。Ⅴ7のベースとなっているⅤトライアドははメジャーですが、追加される7番目の音はマイナーセブンスの音です。マイナーセブンスとはルートと7番目の音の間に10個の半音がある音程のことです。このメジャートライアドとマイナーセブンスの組み合わせは、ドミナントセブンスコードと呼ばれるコードを形成します。このコードは、Ⅰコードに解決使用する性質があります。Ⅶø7ももうひとの面白いコードです。ベースとなるトライアドはディミニッシュですが、7番目の音はマイナーセブンスです。このコードはハーフディミニッシュセブンスコードと呼ばれます。

With the exception of the V7, which is very commonly used to resolve back to I, seventh chords are used less frequently than triads in many genres. But they are the fundamental harmonic building blocks used in jazz and related genres. In fact, almost any “normal” functional chord progression (as explained in Creating Harmony 1: The Basics) can be given a jazz flavor by replacing the triads with their corresponding diatonic seventh chords. Jazz often uses sevenths in “non-functional” ways as well, and jazz progressions often consist of chains of seventh chords that lead to one another primarily by smoothly connecting the individual voices within the chords and maintaining common tones whenever possible (rather than by use of predictable functionality). For more about how to make these kinds of progressions, see the chapter about Voice Leading and Inversions.

Ⅴ7はⅠに解決するコードとしてよく使われますが、それ以外のセブンスコードはトライアドに比べるとあまり使われません。しかしジャズやそれに関連するジャンルにおいては、セブンスコードはとても基礎的なハーモニーです。ファンクショナルなコード進行は(Creating Harmony 1: The Basicsで説明されています) 、トライアドをセブンスコードにおき変えることでジャズの雰囲気を加えることができます。ジャズではさらにノンファンクショナルな方法でセブンスコードを使うこともあります。またセブンスコードが連続でつならなるコード進行もあります。この場合、それぞのコード音で共通するものはなるべく動かさず保つようにしてつなげていきます。(一般的なファンクショナルなコード進行よりもこちらのほうが多いかもしれません) こういったコード進行に関しては、Voice Leading and Inversions の章をみてください。

Further Extensions: 9ths, 11ths, and 13ths

We can extend this method of constructing triads and seventh chords even further simply by adding additional thirds to the top. With one additional note, we get 9th chords:

さら今までトライアドやセブンス・コードを作ってきたのと同じように、これをさらに拡張して音を足してみましょう。まずは9th chordです。(図)

Add one more note to get 11th chords:

さらにもうひとつ音を足して11thコードです。

And finally, yet one more note creates 13th chords:

そして最後に、もう一音たして13thコードです。

Note that I have left the Roman numeral analysis off of these chords. This is because the quality of these chords quickly becomes very complex, and also very ambiguous—in many cases, there is no single “correct” analysis for these large chords. It’s also because these types of harmonies are not normally used in a functional context (with the exception of sometimes serving as replacements for conventional progressions of triads).

さてまだローマ数字による分析はしていませんでした。これらのコードのクオリティはとても複雑で曖昧なってしまっています。ここまで複雑になってしまったコードには、たったひとつの「正しい」分析ができないことが多いでしょう。ファンクショナルな文脈ではこれらのコードはあまり使われないということもその理由の一つです。(一般的なトライアドでできたコード進行の置換えとして使われることはあります。)

It is rare for keyboard players to play every note of these very large, dense harmonies. This is partly because it’s difficult to quickly navigate the keyboard while playing seven-note chords, but also because the sound of these harmonies can be implied by playing only the most “important” notes in the structure—commonly the highest notes in the extension, plus maybe the third. The root is commonly omitted entirely, usually because it’s filled in by the bass or another instrument. Although it is no problem to program a DAW to play every voice of huge chords like this, you may still want to avoid doing so because you can quickly overpower a mix with such enormous blocks of harmony.

キーボードプレイヤーが全ての音を演奏することはほとんどありません。多すぎますし、密集しすぎているからです。演奏するのが難しいというのはひとつの理由ですが、いくつか「重要な音」を演奏するだけでハーモニーを示唆することができるというのも、もう一つの理由です。一般的には拡張した一番高い音と、3番目の音です。ルートは完全に削除されることが多いでしょう。何故なら、ベースか他の楽器が担当することが多いからです。DAWで完全に全ての音を鳴らすこともできますが、おそらく間引きたいと思うはずです。なぜなら何層にも重ねられた重々しいコードによって、音が過剰になってしまうからです。

Although diatonic 9th, 11th, and 13th chords are common in jazz, it is also common to alter one or more of the notes in the chords to create even more interesting colors. Altering a chord simply means replacing one or more of the notes with a note that is one half step away. Some common alterations include lowering the fifth note, as in this 9th chord:

ダイアトニックな9th,11th,13thを使用したコードはジャズで非常にポピュラーなものですが、もちろん1音もしくはそれ以上の音を「alter変化」させたコードも一般的で、とてもおもしろい効果を生み出します。「alter変化させる」というのは簡単で、元の音を、「半音ずらした音」と置き換えるだけです。よく使われるオルタネーションとして5thの音を下げるものがあります。9thコードに適応するとこのようになります。(図)

or raising the 11th.

11thを半音上げるものもあります。

Notice that these chords are almost identical. In the first example, we’ve lowered the fifth of the chord, while in the second we’ve maintained the fifth while adding a raised 11th on top. But the lowered fifth (a Gb) and the raised 11th (an F#) are the same pitch. This is an example of the kind of subtlety and ambiguity that gives these kinds of dense chords their sophisticated flavor. You may have also noticed an interesting characteristic of the 13th chords—each of them contains every single note of the C Major scale, just starting in a different place. This leads to our next topic…

実はこの2つのコードはほとんど同じものであることに注意してください。最初の例では5thを半音下げました。2つ目の例では5thそのままにしておいて11thを半音あげました。じつは下げた5th(Gb)と上げた11th(F#)は同じ音です。この複雑さと両義性が、密集したコードに洗練された質感を与えています。また13thコードの非常に面白い性質にも気づいてください。どのコードにも全てのCメジャースケールの音が含まれています。始まる場所は異なっていますが。これは次のトピックにも関連してきます。

Non-Triadic Chords

Since 9th, 11th, and 13th chords all include intervals larger than an octave, we can create closely related harmonies by simply “folding” the upper extensions down so that they’re compacted into a single octave. For example, compacting our 13th chord built on C results in this:

9th/11th/13th/コードは、オクターブよりも広い音程が含まれているので、高音部の拡張された部分(テンションの部分)を折りたたんで、一オクターブ内に収めることで、非常に密集したコードを作ることができます。Cの上にできる13thコードをコンパクトに折りたたんでみると、以下のようになります。

Although this contains exactly the same pitches as the original 13th, it is voiced using adjacent notes rather than every other note. Chords built on adjacent notes are called secundal chords or clusters.

このコードに含まれる音は元の13thコードと全く同じですが、しかし隣り合った音によってヴォイシングされており、一音離れた音は使われていません。(2度が使われており、3度が使われていないということ) 隣り合った音によって作られたコードをSecundal セカンダル もしくは clusters クラスター と呼びます。

Now that we know we can build chords from thirds or from seconds, it follows that we can build chords from other intervals as well. Chords built by stacking notes that are five semitones apart are known as quartal chords, while stacking notes seven semitones apart yields quintal chords. Here are examples of five-note quartal and quintal chords built from C:

コードを3度や2度で作れることがわかったので、他のインターバルによってもコードを作れることがわかると思います。5半音離れた音を重ねて作るコードをクオータルコードと呼びます。7半音離れた音を重ねるとクウィンタルコードを作ることができます。五音でできたクオータルとクインタルコードを見てみましょう。

As with the extended chords discussed previously, these very “wide” chords can be compacted to fit within a single octave, often resulting (again) in secundal constructions. In fact, the two chords used in the previous example form a quite nice two-chord progression when condensed in this way:

先ほどと同じように、この非常に広い範囲わたって音が配置されているコードを1オクターブの中におさめてみると、2度によって構成されたコードになります。先ほどの例に出てきた素晴らしい2つのコードからなるコード進行を、ぎゅっと凝縮されると以下のようになります

図

Note that these non-triadic harmonies usually aren’t considered to have major or minor quality; in most contexts, they exist outside of the major/minor domain. Regardless, they are commonly used in jazz and modern classical music, again largely connected in progressions via voice leading rather than goal-oriented functionality.

これらのノントライアディックなハーモニーは、メジャー・マイナーといったクオリティで考えることはできません。メジャーやマイナーといった領域の外にあるからです。これらはジャズや近代クラシックの領域で一般的に使われてはいますが、自然なヴォイスリーディングを伴って使われるタイプのコード進行であって、ファンクショナルでゴールに向かって進んでいるハーモニーとして使われることはあまりありません。

This is just a sampling of the kinds of chords that are available when we expand our palette beyond conventional triads. But even using this expanded repertoire should allow you to come up with more colorful harmony than would be possible with triads alone.

今回紹介してきたコードは、基本的なトライアドをこえて、さらに様々な可能性を模索したコードの一部です。トライアドだけしか使わない場合に比べると、拡張されたコードを使うことで、より多彩なハーモニーを思いつくことができるでしょう。

A Real-World Example

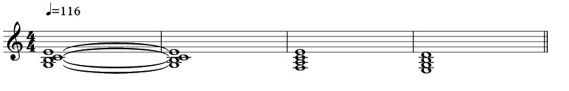

The classic house track “Can You Feel It” by Mr. Fingers is a great example of some of these types of extended harmonies. The progression in the pad sound that occurs all through the track is only three chords, but they’re exactly right. They also demonstrate how analysis of this type of harmony isn’t always an exact science:

ハウスクラシックである“Can You Feel It” by Mr. Fingersは、今回説明してきたような拡張されたハーモニーの良い例です。このコード進行は、パッド音色によって演奏されて、曲を通して出てきますね。たった3つのコードですが、とても効果的に使われています。これをみるとハーモニーを分析することは、機械科学のようにはいかないということがわかると思います。

The song is in the key of A minor. So what are these chords?

この曲はAマイキーです。ではこれらのコードは一体どのように考えることができるでしょうか?

- A minor 9: At first glance, this labeling may seem strange. Why is this an A chord if it doesn’t contain an A? The reason is the bass line, which consists of lots of repeated A and E notes underneath the harmony. Thus we have the bass line’s root (A), plus the third (C), the fifth (E), seventh (G), and the ninth (B).

- F Major 7: the root (F), the third, (A, both in the chord and in the bass line), the fifth (C), and the seventh (E).

- A minor 11: the bass line’s A, plus the fifth (E), the seventh (G), the ninth (B), and the 11th (D). Interestingly, the chord contains no third (C), which gives it an unusual, unstable color. And if we ignore the A in the bass, we could call this a simple E minor 7, which suggests a somewhat more functional progression: v - I. So is there a “right” analysis? Not really. The ambiguity is part of what makes the progression interesting.

- A minor 9 一見するとAm9というのはおかしいと思うかもしれません。Aの音がないのに、なぜAmなんでしょうか?それはベースラインに秘密があります。ベースラインはAとEの繰り返しで出来ており、Am9のハーモニーにしたがっています。結果としてAがルート、Cが3rd、Eが5th、Gが7th、そしてBが9thということになります。

- F Major ルートがFで、3rdがA(この音はベースラインにも出てきます)、5thがC、Eが7thです。

- A minor 11 ベースラインがAで、the fifth (E), the seventh (G), the ninth (B), and the 11th (D).面白いことにこのコードには3rdのCが使われていません。結果として少し変わったサウンドになっています。ベースがAであることを除くと、これはEm7とかんがえることもできます。こちらのほうがファンクショナルなコード進行として考えるには都合がよいかもしれません。つまりⅤ-Ⅰという進行として考えるということです。こちらのほうが「正しい」分析といえるでしょうか?そうとも限らないでしょう。この曖昧さがこのコード進行を面白くしている要素だからです。